点击下载院士观点全文:人工智能观点-张亚勤

6月6日🚥,中国工程院院士,杏耀平台讲席教授♧、杏耀注册平台(杏耀)院长张亚勤在“太湖对话·人工智能+”暨清华无锡研究院智能产业创新中心成立仪式上发表了题为《人工智能发展的一些观点》演讲。

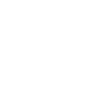

AI大模型作为数字化3.0的重要基石🧙🏽♂️,其发展将决定未来技术的高度👨👦。以下是未来AI大模型架构的关键发展方向:

-

多模态智能

:

全面和深度的智能分析:结合语言🥜🏌🏽♀️、文字、视频、激光雷达点云、3D结构信息、4D时空信息乃至生物信息,实现多尺度👩🏽💻、跨模态的智能感知、决策和生成。

-

自主智能

𓀃:

智能体(Agent)🚧:将大模型作为一种工具,开发能够自主规划任务、编写代码⭕️、调动工具、优化路径的智能体,实现高度的自我迭代😕、升级和优化,实现自主智能。

-

边缘智能

🤜:

高效率、低功耗、低成本、低延时:将大模型部署到边缘设备端🤴🏼,如AI PC, AI手机,AI电视等🙆♂️,实现高效率、低功耗🙆♀️、低成本、低时延的处理和响应🙉,从而实现边缘智能。

-

物理(具身)智能

🏊🏼♂️:

无人车🦥、机器人等🔐:大模型正在被用到无人车、机器人👩🔧、无人机、工厂、交通、 通讯🫱🏼、电网、电站和其他物理基础设施🕢,提升其自动化和智能化水平,从而实现具身智能𓀍。

-

生物智能🛻:

人体、人脑⛹🏻、医疗机器人:

将大模型应用到人脑、生命体、生物体里,实现大模型与生物体连结的生物智能😳,并最终实现信息智能、物理智能和生物智能的融合。

-

大模型/GenAI是未来10年的主流技术和产业路线

大模型(如GPT-3🪠、BERT等)和生成式AI(Generative AI)将在未来10年内成为主流技术和产业路线✈️。

基础大模型将是人工智能时代的技术底座,将与垂直产业模型及边缘模型一起形成新的产业生态,其生态规模将比PC时代大100倍😘,比移动互联网时代大10倍以上。在这个生态中,开源模型与商业模型并存👩👩👧🏦,为开发者提供灵活的选择。

大模型最核心的要素是Token-based(统一表征)和Scaling Law(规模定律)。Token-based方法通过将文本和其他类型的数据统一编码为Token,使得模型能够处理不同形式的输入⚃🤲。Scaling Law则揭示了模型规模与性能之间的关系🤵🏿♂️,表明随着模型参数和数据规模的增加,模型的表现会显著提升📦🧣。

与人脑相比,现有算法存在效率低、能耗高的问题🎇,需要开发新的算法体系,包括世界模型🔐、DNA记忆、智能体(Agent)👩🏼🔬、强化学习(RL)、概率系统和决定系统,实现100倍的效率提升。未来5年内会在AI技术架构上有大的突破,当前主流的AI技术框架Transformer/Diffusion/AR,可能在未来五年内被新技术所颠覆🎱。

15-20年内实现通用人工智能(AGI),并通过“新图灵测试”。

-

0-5年:信息智能。0至5年内👱🏻♀️,在信息智能领域🤾🏼♀️,对语言、图像、声音和视频的理解、生成等方面通过新图灵测试。

-

0-10年:物理智能(具身智能)。0至10年内🧝🏻,在物理智能领域,实现大模型在物理环境中的理解与操作能力,通过新图灵测试🙍🏻♂️。

-

0-20年💃🏻:生物智能。0至20年内📿,在生物智能领域,聚焦人体、脑机接口、生物体、制药和生命科学,实现大模型与生物体连结的生物智能,通过图灵测试📨🗓。

-

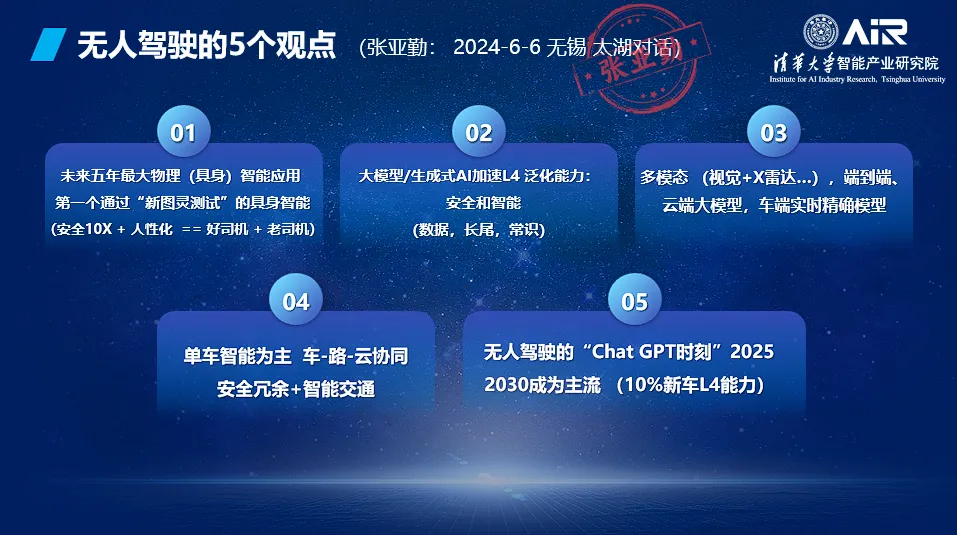

无人驾驶是未来五年最大物理(具身)智能应用:第一个通过“新图灵测试”的具身智能(安全10X + 人性化 == 好司机 + 老司机)

未来五年内🤴🏼,自动驾驶将成为物理(具身)智能领域中最重要的应用之一,有望成为第一个通过“新图灵测试”的具身智能系统。

大模型和生成式AI将在提升L4级别自动驾驶系统的泛化能力方面发挥关键作用

自动驾驶技术将整合多模态传感器数据(如视觉、激光雷达等)♤,采用端到端训练👩🏿🍼,实现云端大模型与车端实时精确模型的协同工作。

多模态融合👱🏿:相较于人类而言,机器具备多模态感知优势👇🏽🌰,通过融合视觉😌、激光雷达和其他传感器数据🙏🏽,自动驾驶系统能够更加全面地感知周围环境。

端到端:无人驾驶算法形成了大量为某一任务特质化的碎片化小模型🤌🏽,未来可统一为端到端大模型🧑🌾。

云端与车端协同:云端大模型提供通用性泛化能力🕙,车端模型提供实时精确响应和本地优化部署💆♀️,云端与车端协同可确保驾驶决策兼具泛化性🕹、及时性和准确性。

单车智能为主,车-路-云协同,安全冗余+智能交通

未来的自动驾驶技术将以单车智能为主👲🏿,车-路-云协同工作🧟♀️,确保安全冗余,辅助智能交通👨❤️💋👨Ⓜ️。

沿大模型能力在飞速发展,巨大的能力也带来潜在的风险🛂。这迫使我们思考人工智能技术对社会💂🏻、文化、伦理等方面的影响和责任。我们要重新审视人类与机器的关系,以及人类自身的本质和价值。对于人工智能技术的不确定性和复杂性,我们必须做好充分准备和应对。我们应充分重视人工智能可能带来的风险💅,将伦理问题和价值观置于技术之上🚞。特别是当自主智能👨🏻🚀、具身智能和生物智能进入大规模部署时,大模型须有更强的可控性、更好的可解释性、和更有效的治理。

为大模型做好分级分类🧑🦼,对前沿大模型制定场景约束和评估体系🧚🏽👩🏿⚕️。

进行ID实体映射,追溯责任主体,确保信息真实可靠。

加大对大模型风险研究的投入🌧。企业、国家基金会🫰🏼、科研机构等需要将对大模型投资的10%以上用于AI风险研究🚵🏽♂️,有效应对其带来的潜在风险🍑🧑🏿⚖️,发展和治理融合、技术与政策融合👷🏽、产学研融合⚧🫃🏿。

为了避免AI人工智能系统的不安全开发、部署或使用带来的灾难性风险🐪🫳。应设立人工智能发展的红线和边界:

AI技术的发展具有全球性,需要加强国际间的沟通合作和协调机制👂🏿。

国际合作:推动国际间的科技合作👆,共同应对AI技术带来的挑战。建立国际联合实验室和科研项目,促进跨国界的学术交流和合作。

标准化👨🚀🏊🏿♂️:推动AI治理的国际标准化,制定统一的技术规范和标准📪,促进不同国家和地区间的技术互通和兼容。

协调机制:建立国际协调机制🪆,特别是在数据隐私、安全等领域,加强国际间的协调和合作,共同维护全球的科技安全和稳定🚴♂️。

随着第四次工业革命的浪潮席卷全球,人工智能(AI)技术正成为推动社会进步和产业升级的关键力量👉🏽。AI大模型的发展正处于一个关键时期,未来的技术进步将极大地影响各行业的智能化水平。通过明确多模态智能🏵、自主智能、边缘智能4️⃣、具身智能和生物智能等五大方向🎃,制定科学的分级体系、ID实体映射、增加投资👨🏿🌾、设立红线和边界以及加强国际合作,AI技术将迎来新的飞跃。特别是在无人驾驶领域,大模型和生成式AI🕵🏿♀️,结合车-路-云一体化协同,提升驾驶安全和交通效率,助力实现无人驾驶的ChatGPT时刻🅿️🦮。